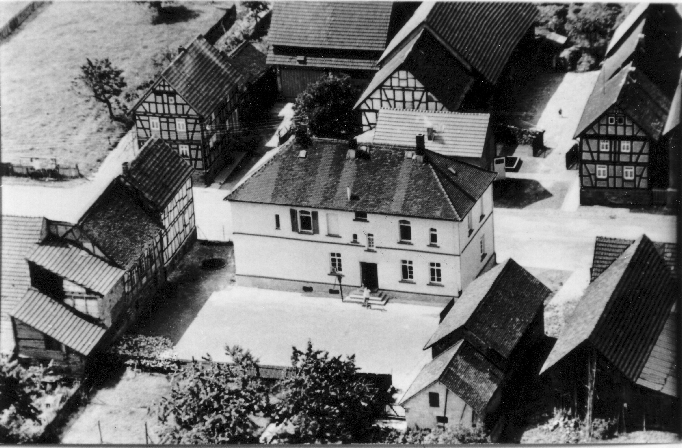

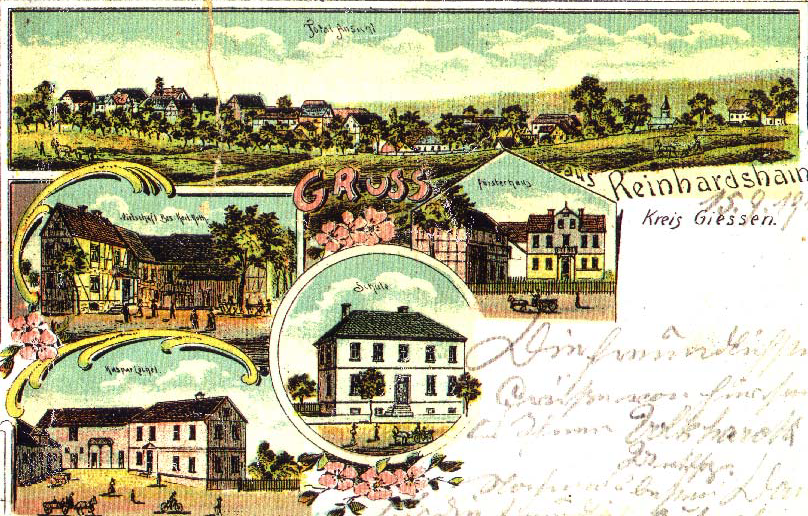

Historische Entwicklung des Ortes

4000-1800 v. Chr.: Werkzeugfunde aus der Jungsteinzeit beweisen, dass bereits eine frühgeschichtliche Besiedlung in der Gemarkung stattgefunden hat.

um 1150: Der Dienberg, heutiger Standort des Wasserturmes, mit dem Wallgraben dicht nordwestlich des Dorfes soll eine von zwei Hainburgen getragen haben, deren Fundamente sich noch in den zugehörigen Waldbezirken befinden. Der Graben dieser um 1150 zerstörten Anlage zieht über ein Tal zum Wehrscheid und verschwindet in der Nähe des alten Haag. In dieser Nordwestlinie verläuft der Steinweg als Teilstück der Fernstraße von Grünberg über Londorf nach Marburg. Vom Dienberg sollen die angeblichen Raubritter zum Wirberg gezogen sein. Die andere Hainburg des Reinhard, nach welchem das Dorf benannt wurde, stand der Sage nach in der Birkwaldshege. 1830 waren hier noch Brunnen und Pferdeschwemme vorhanden. Der Bergkopf in diesem Bezirk Zeileiche ist von einem Graben mit 100 m Durchmesser umzogen.

1260: Reinhardshain bedeutet: Zum Gehege oder Gehölz des Reginhard = Reinhard, gehörig. Besonders in der Nähe neuerrichteter Klöster begann

damals eine rege Siedlungstätigkeit. Daher ist die Geschichte von Reinhardshain eng mit der Entwicklung des etwa 1,5 km entfernten ehemaligen Augustinerinnenklosters Wirberg verknüpft. Mit der Rodung des „alten Waldreviers“ nördlich der Wetterau treten auch die Namen „hain“ und „rod“ auf, die auf die Rodung des Urwaldes hinweisen. Man rechnet diese Orte neben kirchlichen Gründungen zu der dritten Ortsnamensgruppe und gibt als Zeit der Entstehung das 9. bis 14. Jh. an. Im Gebiet des Vogelsberges sind 231 Orte, d. h. 31 % aller Ortschaften dieser Besiedlungsperiode zuzurechnen. Reinhardshain wird zum ersten mal im Jahre 1260 in einer Urkunde erwähnt, durch die Heinrich sen., Heinrich und Meinrich von Utershausen dem Kloster Haina ihren Zehnten zu Reinharteshagen schenken.

Im Laufe der Geschichte ist der Name des Ortes vielfach umgewandelt worden. In verschiedenen Urkunden wird er jeweils anders geschrieben. So finden wir:

1318: Reynhartshayn

1340: Reynhartishayn

1341: Reinhartishan

1357: Renhartshen

1375: Reynhartshayn.

Später tritt er dann in seiner heutigen Schreibung auf. 1375 erhielt Eberhard Riedesel zu Lauterbach das Dorf mit allem Besitz als Pfandschaft.

1591: Reinhardshain gehörte zum Grünberger Amt. Erwiesen ist dies durch ein Verzeichnis der von Landgrafen von Hessen während eines Krieges versetzten Güter. In einer Urkunde aus dem Jahr 1591 lesen wir, welche Abgaben die Bewohner an den Landesherren leisten mußten. Darunter sind aufgeführt: Soldatensteuer für die Festung Gießen, Holz-, Mast- und Forstgeld für den Weidgang in die Wälder, Martinszins, der Zehnte, von jedem Morgen zwei Simmer der angebauten Frucht. Ferner hatte jedes Haus mit Schornstein einen Rauchhahn und ein Rauchhuhn abzugeben.

1640: Der 30-jährige Krieg verschonte auch unser Dorf nicht. Aus dem Kriegsschadenverzeichnis, aufgestellt im Jahre 1640, geht hervor, daß den Bewohnern insgesamt 1136 fl Schäden entstanden waren. Einige Namen, die damals aufgeführt wurden, wie Baumann, Sehrt, Schmidt, Hartmann, Dörr und Graulich sind heute noch hier vorhanden. Zählen wir einmal auf, was z. B. Hans Cleheß der Kapporner (Queckborner) verloren hatte: 50 Obstbäume, Heu, ein Webstuhl, eine Krautbütte, Pflug, Türen, Tisch, Bett, Krummet, Korn, sieben Hühner, ein Schwein, ein Bund Stroh. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, daß der Obstbaumbestand des Dorfes, das aus etwa 20 Häusern bestand, beträchtlich gewesen sein muß.

1617: Neben der Kirche auf dem Wirberg besaß Reinhardshain seit der Reformation eine Filialkirche. Anfang des 17. Jh. wurde sie jedoch derart baufällig, daß sie abgerissen und neu erstellt wurde. Von ihr stammt der Altar des an ihrer Stelle 1617 errichteten Fachwerkgebäudes innerhalb des Friedhofes. Der Neubau aus dem Jahre 1617 dient seit dieser Zeit als Gotteshaus.

1739 wurde die „ruinöse und baufällige Kirche“ im gesamten Holzwerk wieder hergestellt. Auch im 19. Jh. waren mehrere Reparaturen an der Kirche notwendig. Die Baupflicht oblag aber schon seit dem 18. Jh. der bürgerlichen Gemeinde Reinhardshain. Der heutige rote Anstrich des Gebälks entspricht dem Original-Farbton von 1617, von dem winzige Spuren bei der Restaurierung 1991 entdeckt wurden.

1760: Gut erhaltene Erdschanzen aus dem Siebenjährigen Kriege sind im Osten des Dorfes an der Beltershainer Grenze zu sehen. Sie wurden wohl durch den Prinzen Ludwig Joseph von Bourbon Londe um das Jahr 1760 angelegt.

1829: Die Schulkinder von Reinhardshain mußten bis in die 20er Jahre des 19. Jh. zum Unterricht auf den Wirberg gehen. 1829 wurde dann in Reinhardshain eine Schule errichtet, während man die Wirberger Schule aufhob. Die Lehrer von Reinhardshain und Göbelnrod versahen seitdem den

Glöckner- und Kantorendienst bei der Wirberger Kirche mit.

1840 wurde die Kirchenglocke gegossen und trägt folgende Inschrift: „Gos mich für die Gemein Reinhardshain Andreas Oto in Gießen“. Alter Eisenerz- und sonstiger Bergbau hat als Erinnerung einige Flurnamen bewahrt, z. B. Eisenberg im Süden, Silberberg, die Bauxitgruben im Westen und das Kohlfeld, daneben die Basaltbrüche an den Rödern wie auch bei der Pfingstweide im Norden.

1908 wurde die sogenannte Dieberg-Gruppe als Versorgungsverband für Trinkwasser gegründet, die wohl nach dem Dienberg benannt ist. Auf dieser Höhe hat man den weithin sichtbaren 18 m hohen Wasserturm, das Wahrzeichen des Dorfes, errichtet. Von ihm aus werden auch noch die Orte Beltershain, Lehnheim, Stangenrod und Lumda versorgt. Gleichzeitig erhielt das Dorf eine Wasserleitung, da es trotz der Wieseckquelle in der Herrenwiese sehr wasserarm ist.

1913 erhielt die Gemeinde elektrisches Licht. Nach dem ersten Weltkrieg in dem einige Männer des Ortes gefallen waren wurde eine Denkmal bei der Kirche gebaut.

1938 im Dezember, wurde die Autobahnstrecke von Gießen nach Alsfeld, welche von Südwesten nach Nordosten am Dorfe vorbeiführt, eröffnet. Im gleichen Jahr errichtete man das Autobahnrasthaus, das nach dem zweiten Weltkrieg erweitert wurde und heute einigen Einwohnern Beschäftigung bietet.

1944: In dem alten Teil der heutigen Raststätte befand sich während des letzten Krieges eine Dienststelle der Wehrmacht, die am 11. Dezember 1944 durch einen Luftangriff zerstört werden sollte. Stattdessen wurden durch einige von den fehlgeworfenen Bomben (wohl 600 insgesamt) 17 Dorfgebäude eingeäschert. Der Angriff forderte ein Menschenleben. Etwa 5 Monate später sind durch plündernde Ostarbeiter die Urkunden und sonstige Unterlagen über die Geschichte der Gemeinde Reinhardshain vernichtet worden. Die restlichen Unterlagen aus dem 19. und 20. Jahrhundert wurden in den Jahren 1955 und 1956 durch die Herren Lehrer Ludwig Heß, Reinhardshain, und Ernst Ludwig, Bobenhausen II, neu bearbeitet und geordnet. Während des Krieges wurden im Umkreis des Ortes mehrere deutsche Soldaten erschossen, die von den wenigen Männern die noch in der Heimat waren in dem Soldatengrab auf unserem Friedhof bestattet wurden. Die Gräber werden heute noch gepflegt.

1954 wurde auf dem Friedhof ein Ehrenmal errichtet mit einer Tafel zum Gedenken der gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege.

Ab 1956 leitet Bürgermeister Ernst Albohn die Geschicke des Dorfes. Die Aufbauleistungen in den folgenden Jahren sind der Initiative des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der tatkräftigen Mithilfe der Bevölkerung zu verdanken.

1958 konte die Kanalisierung des Dorfes durchgeführt werden. Wegen der Abwässer des Rasthauses musste eine Kläranlage gebaut werden, an die dann das Dorf angeschlossen wurde. Im Anschluß daran wurden die Ortsstraßen erweitert, mit Bürgersteigen und einer Asphaltdecke versehen. Durch die fortschreitende Technisierung der Landwirtschaft bedingt, baute die Gemeinde etwa 6 km Feldwege aus.

1959 wurde von dem Pächter des Rasthauses nahe am Dorfrand ein großes Hotel mit 70 Betten, Garagen und Schwimmbad erbaut. Seit dieser Zeit können 160 Personen in der Raststätte übernachten. Die Beschäftigtenzahl ist 1968 bis auf 140 angestiegen.

1964 kam noch eine Schnellraststätte mit großer Parkanlage dazu. Seit dem ist es möglich, auf beiden Seiten der Autobahn zu rasten und zu tanken. Die „Raststätte Reinhardshain“ ist seit dem zu einem Begriff für die Kraftfahrer geworden. Im Zuge der Dorfverschönerung wurde unter anderem der obere Dorfweiher durch eine Zisterne ersetzt, mit einer Grünanlage und mit Ruhebänken versehen. Somit hatte man auch für den Brandschutz vorgesorgt.

1962 wurde im Februar mit den Erdarbeiten zur Erstellung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) begonnen. Der Aufbau wurde unter Eigenhilfe der Bevölkerung getätigt. Jede Familie musste in einen bestimmten Zeitraum Arbeit leisten, wer dies nicht konnte oder wollte musste mehr Steuern zahlen. Dies nannte man Hand- und Spanndienst.

1963 konnte am 7.September das Dorfgemeinschaftshaus von dem hessischen Innenminister Heinrich Schneider eingeweiht werden. Man kann dieses Ereignis als einen Meilenstein in der Dorfgeschichte von Reinhardshain betrachten. Im DGH vorhanden war eine öffentliche Dusche in der jeder Einwohner 2mal wöchentlich für 0,50DM ein Brausebad nehmen konnte, eine Mosterei, eine Wäscherei mit Mangel, ein Schlachthaus mit Kühlraum und Gefrierhaus sowie eine Leihbücherei. Alle Einrichtungen konnten gegen eine Gebühr benutzt werden. Ebenso dabei waren ein Feuerwehrgerätehaus und ein Kindergarten. Hierdurch erhielt das Dorf einen enormen sozialen Aufschwung.

1965 trat Reinhardshain dem Mittelpunktschulverband Grünberg bei. Die Schulkinder der Oberstufe wurden von da an täglich mit Omnibussen nach Grünberg befördert. Die zunächst noch verbleibende Grundschule für die Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr wurde später dann auch nach Grünberg verlegt. Heute gehen die Grundschüler in eine neu erbaute Schule nach Stangenrod.

1969-1978 wurde das Wohngebiet „Schottengarten“ und „Eisenberg“ erschlossen und 1980 folgte dann der „Birkacker“. Seit Mitte der 80 er Jahre besteht in Reinhardshain eine Behindertenwerkstatt mit Wohnheim. Im Rahmen der Gebietsreformen in den 70er Jahren wurde 1972 Reinhardshain eine Stadtteil von Grünberg.

1985/86 erbaute die Feuerwehr in Eigenleistung eine Grillhütte auf dem Gelände Wasserturms

1994 wurde das frühere Feuerwehrgerätehaus umgebaut in einen Jugendraum, dies geschah mit finanzieller Unterstützung der Stadt Grünberg und Sponsoren ebenfalls wieder komplett in Eigenarbeit, wobei hier die Jugendlichen besonders tatkräftig mithalfen.

zum Jugendraum und im heutigen Zustand

Von 2005 bis 2009 konnte der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses nach einer langen Planungs- und Genehmigungsphase unter dem DGH gebaut werden. Bis auf gewährleistungspflichtige Gewerke wurden dazu alle Arbeiten ebenfalls wieder in Eigenleistung erbracht.

2009 hatte ein freiwilliger Flächennutzungstausch eine Verbesserung der Agrarstruktur zum Ziel.

2013 wurde die marode Dacheindeckung des Backhauses in der „Liebengasse“ durch den Ortsbeirat erneuert.

2017 konnte durch die Breitbandinitiative des Landkreises der Ort endlich an „schnelles Internet“ angebunden werden. Ebenfalls in 2017 hatte die Fachwerkkirche ihr 400-jähriges Jubiläum.

In 2018 feierte Reinhardshain das 700-jährige Dorfjubiläum gebührend mit einem „Historischen Stehenden Festzug“. Die Neugestaltung des Dorfmittelpunkts konnte ebenfalls in 2018 abgeschlossen werden: aus dem ehemals unansehnlichen schwarzen Schotterplatz wurde ein attraktives Dorfzentrum mit parkähnlichen Grünflächen und Ruhezonen. Im Rahmen dieser Neugestaltung entstanden auch weitere dörfliche Verbesserungen durch die örtlichen Vereine: ein Anbau am Jugendzentrum, die Sitzgruppe am „Leanneplatz“ zwischen Kirche und Dorfmittelpunkt oder das neue Artenschutzhaus für unsere heimischen Vögel und Fledermäuse. Weitere Beispiele sind die drei Wildbienenhotels und die vielen Blühflächen sowie der bienenfreundlich bepflanzte Wendekreisel mit seinem geschnitzten Buchfinken im Zentrum.